|

Il

cinema per l'arte.

C'è

un posto in Marocco, Ouarzazate, alle porte del Sahara, dove nel 1996

negli "Studio Atlas", uno dei luoghi sacri del cinema

marocchino, si sono costruite e girate tutte le scene del film Kundun

di Martin Scorsese. Io firmavo scenografia e costumi. C'è

un posto in Marocco, Ouarzazate, alle porte del Sahara, dove nel 1996

negli "Studio Atlas", uno dei luoghi sacri del cinema

marocchino, si sono costruite e girate tutte le scene del film Kundun

di Martin Scorsese. Io firmavo scenografia e costumi.

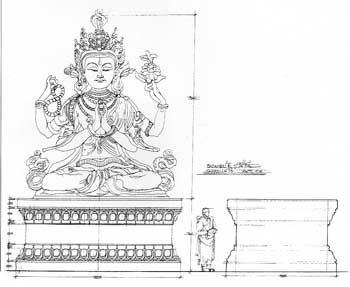

Poiché

il film racconta la vita

del Dalai Lama in Tibet, la scenografia doveva ricreare l'atmosfera

tibetana. Per questo, per giorni e giorni, mi sono dedicato insieme ai

miei collaboratori alla realizzazione di un grande Buddha d'oro, perché

d'oro era la Sala del Potala.

Era

curioso vedere come il Tibet si mescolasse agli elementi della cultura

berbera, al punto di non capire cosa appartenesse a chi: le culture

essenziali si avvicinano più velocemente alla verità del vivere

quotidiano.

Il

film fu distribuito nel mondo, ma le scene restarono a Ouarzazate. E il

Buddha con loro, fino al giorno in cui arrivò la richiesta di prestarlo

alla città di Milano che si preparava ad accogliere ufficialmente il

Dalai Lama.

Sapere

che quel Buddha avrebbe potuto continuare a vivere anche altrove è

stato per noi fonte di gran soddisfazione. Come soddisfacente è sapere

che il cinema, con le sue produzioni, può contribuire a valorizzare un

percorso culturale grazie alla sua capacità di dare corpo alle visioni.

Un augurio sincero perché a questo seguano altri viaggi da e per

l'universo tibetano.

Dante

Ferretti

Destinazione

Buddha.

MILANO.

Quando i tecnici hanno cominciato a smontarlo e a preparare le casse per

portarselo via dal Marocco, un nugolo di berberi è comparso a dorso di

cammello attorno agli studios cinematografici di Ouarzazate. Gridavano:

«Ciao Buddha, torna presto». E hanno continuato a gridare mentre

giravano, sempre a dorso di cammello, attorno alla statua di legno

dorata del buddha Cenresig, realizzata per il film di Martin Scorsese

Kundun nella Cinecittà marocchina in mezzo al Sahara. Sono musulmani di

mente aperta in questo deserto che, per ragioni politiche (in Tibet il

set è stato proibito) e scenografiche, ha visto sorgere dal nulla un

tempio tibetano e ha ospitato come gente di casa 575 attori e comparse

con gli occhi a mandorla provenienti dalle pendici dell'Himalaya.

Quando

i monaci dai lunghi abiti viola e le teste rasate, durante le pause

delle riprese, recitavano i loro mantra, i locali li circondavano

rispettosamente, contagiati da quella scenografica ritualità fatta di

suoni cupi e movimenti aggraziati. E fin dall'inizio furono attratti

dalla grande statua che troneggiava sul set: « È l'immagine di

Cenresig» gli spiegavano «il Dio della Compassione che per noi

tibetani si è incarnato nel Dalai Lama ».

Non

sapevano, i berberi di Ouarzazate, che altri musulmani ben meno

tolleranti distrussero duemila anni fa, in India, migliaia di templi e

statue, comprese quelle di Cenresig, conosciuto là col suo nome

sanscrito di Avalokitesvara. Anche a Ouarzazate il Buddha della

compassione è finito a pezzi, sezionato però stavolta da mani esperte,

disaggregato come in un rituale tantrico, imballato in grandi container

e trasportato, a spese di una compagnia di armatori italiani, fino a

Genova. Destinazione finale Milano, dove ricomparirà tra qualche

giorno, rimontato e restaurato dagli stessi esperti di maquillage

cinematografico assoldati dallo scenografo Dante Ferretti e da Scorsese,

al centro della Rotonda

della Besana. L'ex Lazzaretto dell'Ospedale Maggiore, dove furono

ambientate alcune tra le pagine più suggestive dei Promessi

Sposi, è stato, infatti, trasformato in un "gömpa"

tibetano, un tempio ottagonale incastonato nell'antica struttura a forma

di croce greca le cui quattro braccia ospiteranno una grande mostra sul

Tibet al cui centro un altro ottagono, simbolo dell'Ottuplice sentiero

di salvezza indicato dal Buddha, realizzato da Michelangelo Pistoletto,

diventerà il nuovo trono di Cenresig.

A

inaugurare il 20 ottobre la mostra è un ospite d'eccezione: il Dalai

Lama stesso, l'uomo che di Cenresig è il volto umano, e che della

compassione ha fatto nella realtà la bandiera della sua vita tanto da

conquistarsi il premio Nobel per la pace. Gli organizzatori della mostra

hanno giocato sulla sua

doppia immagine di uomo e di divinità per allestire attorno alla statua

che lo rappresenta un gioco «di richiami tra la terra e il cielo»,

come li definisce l'ideatrice Sonia Deotto. Ecco alla base di Cenresig

il bianco del loto, fiore delle paludi fangose, che simboleggia la

purezza della natura divina inattaccabile dalle contaminazioni mondane.

Ed ecco i colori degli elementi corrispondenti ad altre entità

sovramondane e alle direzioni cardinali: l’azzurro dello spazio, il

rosso del fuoco, il giallo della terra. Colori che nell'opera di

Pistoletto rappresentano gli stati di calma e movimento caratteristici

della natura della mente umana, quieta nella sua essenza, perennemente

in moto attraverso i pensieri. Il visitatore

è accolto nel piccolo cosmo di Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama e della

sua gente, attraverso una serie di oggetti d'arte, pitture (thang-ka)

dal XII al XX secolo, oggetti d'uso, rituali e strumenti musicali, una

tenda nomade da cerimonia, un mandala di sabbia colorata preparato

granello per granello durante l'esposizione. Per festeggiare i dieci

anni del Nobel per la pace ci saranno anche altrettanti ritratti inediti

del Dalai di Henry Cartier-Bresson e di sua moglie Martine Frank, oltre

alle immagini realizzate in

Tibet da Fosco Maraini negli Anni 30 e 40. A

inaugurare il 20 ottobre la mostra è un ospite d'eccezione: il Dalai

Lama stesso, l'uomo che di Cenresig è il volto umano, e che della

compassione ha fatto nella realtà la bandiera della sua vita tanto da

conquistarsi il premio Nobel per la pace. Gli organizzatori della mostra

hanno giocato sulla sua

doppia immagine di uomo e di divinità per allestire attorno alla statua

che lo rappresenta un gioco «di richiami tra la terra e il cielo»,

come li definisce l'ideatrice Sonia Deotto. Ecco alla base di Cenresig

il bianco del loto, fiore delle paludi fangose, che simboleggia la

purezza della natura divina inattaccabile dalle contaminazioni mondane.

Ed ecco i colori degli elementi corrispondenti ad altre entità

sovramondane e alle direzioni cardinali: l’azzurro dello spazio, il

rosso del fuoco, il giallo della terra. Colori che nell'opera di

Pistoletto rappresentano gli stati di calma e movimento caratteristici

della natura della mente umana, quieta nella sua essenza, perennemente

in moto attraverso i pensieri. Il visitatore

è accolto nel piccolo cosmo di Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama e della

sua gente, attraverso una serie di oggetti d'arte, pitture (thang-ka)

dal XII al XX secolo, oggetti d'uso, rituali e strumenti musicali, una

tenda nomade da cerimonia, un mandala di sabbia colorata preparato

granello per granello durante l'esposizione. Per festeggiare i dieci

anni del Nobel per la pace ci saranno anche altrettanti ritratti inediti

del Dalai di Henry Cartier-Bresson e di sua moglie Martine Frank, oltre

alle immagini realizzate in

Tibet da Fosco Maraini negli Anni 30 e 40.

A

rendere omaggio al Dalai Lama

ci saranno praticamente tutte le autorità locali e nazionali-Comune

e Provincia di Milano, Regione Lombardia, ministero della Cultura-che

hanno creato attorno al suo arrivo un evento degno della recente

accoglienza a New York dove, al Madison Square Garden e al Central Park,

più di 200 mila persone erano accorse ad ascoltare i suoi insegnamenti

spirituali. Anche a Milano, del resto, Cenresig-Dalai offrirà i suoi

consigli per la salute della mente umana in uno spazio come il Palalido,

che non sarà il Madison, ma che dispone pur sempre di alcune migliaia

di posti già in gran parte prenotati, comprese

le "sedie" da mezzo milione

vicine al trono del grande Lama destinate a discepoli ricchi che

vorranno provare l'emozione di stare vicino all’involucro umano"

assunto in questa fine Millennio dal pio della Compassione per

proteggere ciò che resta della religione del Tetto del mondo.

Raimondo

Bultrini

Da

"Il Venerdì di Repubblica" n° 604 del 15 ottobre 1999

|